幼少時代の思い出

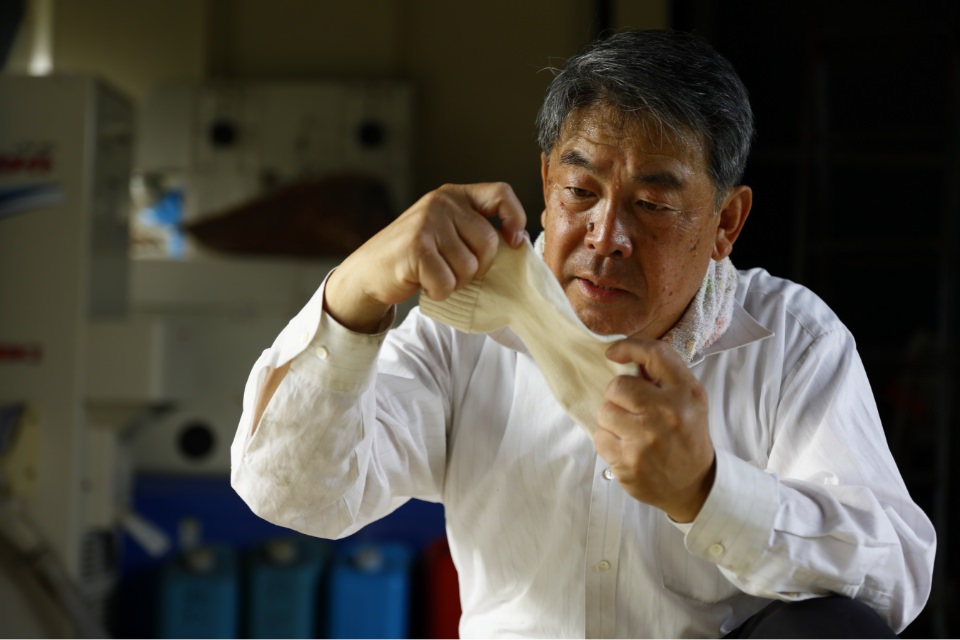

兼業農家でもある弊社代表・鈴木和夫は、小学校時代、学校の廊下を米ぬかが入った木綿の袋(ぬか袋)で乾拭きをしていました。理由はわからないものの、廊下がツルツル、ピカピカに。自身が精米をするようになり、廃棄していた米ぬかの山を見ては幼い頃の記憶が蘇りました。「もったいない。ぬか袋のような靴下があれば、肌も綺麗になるのでは・・・?」

本来出会うはずがなかった、

本来出会うはずがなかった、

米ぬか繊維「䋛-mai-」は、兼業農家である代表・鈴木和夫の原点——

幼い頃に感じた「米ぬかのチカラ」から生まれました。

「学校の廊下をぬか袋で磨いたら、ぴかぴかになった。ぬか袋のような靴下が作れないか」

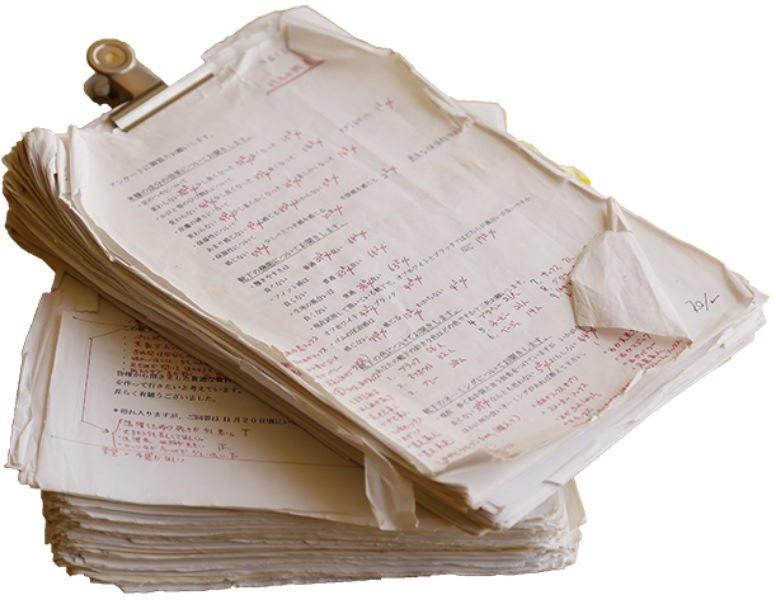

そんな発想から、鍋に米ぬかと靴下を入れて煮込む——手づくりの開発から20年以上。

知名度もなく、糸づくりに関しては素人。

それでも「これしかない」と信じ、ただひたすらに向き合い続けてきました。

思うように進まない日々も、“根を伸ばす”ように一歩ずつ。

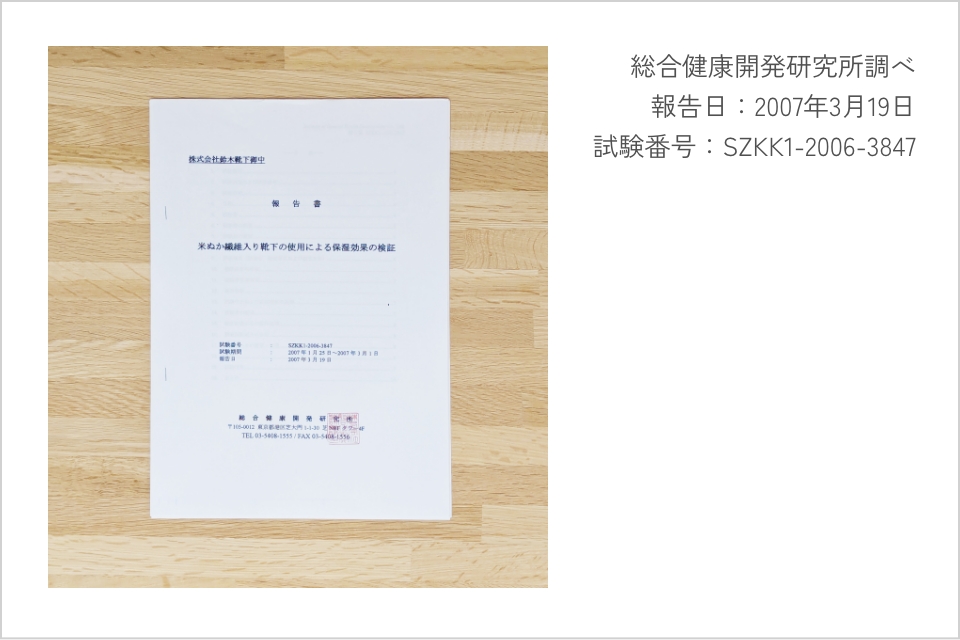

素材の安全性や機能性を確かめるため、何度も試験と検証を繰り返してきました。

「足のこの部分にツヤが出てきた」「痒みがおさまった」「ニオイが気にならなくなった」——

そうした声をいただくたびに、この糸には人の悩みに寄り添う力があると感じています。

そして、糸があれば、靴下、タオル、インナーなど、

さまざまな形で肌に寄り添う製品がつくれる。

その可能性を信じてきた鈴木の歩みは、今もなお続いています。

魔法のような即効性はありません。

けれど、丁寧に育ててきたこの糸は、私たちの誇りです。

そんな道のりのなかで出会ったのが、「䋛(まい)」という一文字。

常用漢字ではなく、変換してもなかなか出てこないこの字は、

思うように進まなかった開発の日々と、

それでも歩み続けた鈴木自身の姿を体現してくれているかのようです。

兼業農家でもある弊社代表・鈴木和夫は、小学校時代、学校の廊下を米ぬかが入った木綿の袋(ぬか袋)で乾拭きをしていました。理由はわからないものの、廊下がツルツル、ピカピカに。自身が精米をするようになり、廃棄していた米ぬかの山を見ては幼い頃の記憶が蘇りました。「もったいない。ぬか袋のような靴下があれば、肌も綺麗になるのでは・・・?」

「米ぬかの糸を作りませんか?」糸の商社に相談しましたが、日常的に米ぬかに触れたことのない人には米ぬかの良さは伝わらず、全く相手にされませんでした。

それでも米ぬかの発想を忘れられず、20年。「それなら自分で手作りしよう!」靴下と米ぬかを鍋に入れて煮るところから始めました。しかし、米ぬかは洗って乾かすと粉末となり飛び散ってしまいました。

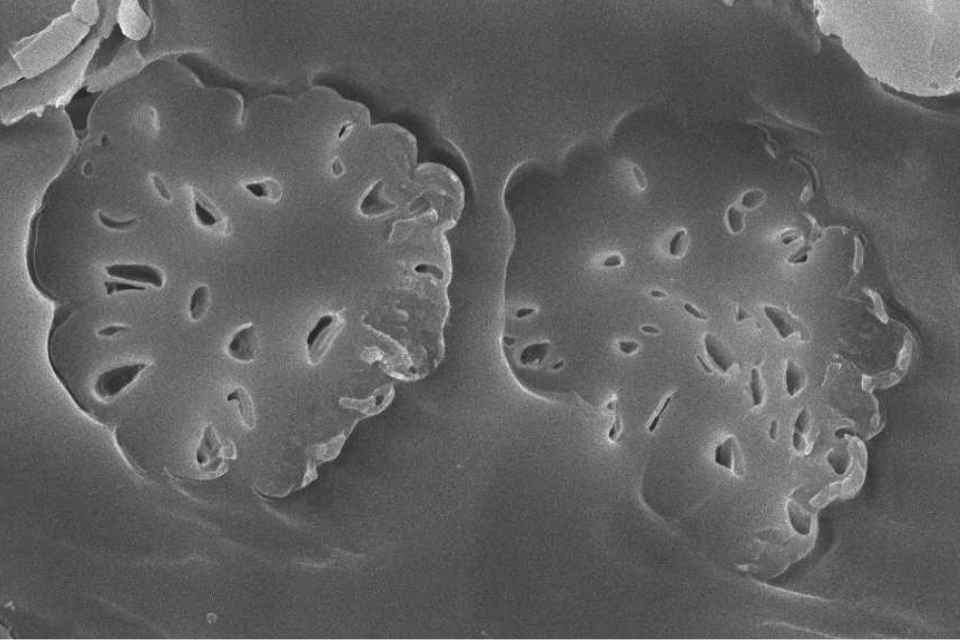

開発に陰りが見えた時、米と米ぬかの研究を長年続けてこられた谷口久次先生に出会います。米ぬかの特性を学び、再び手作りの米ぬかソックスづくりが始まりました。米ぬかは酸化しやすいので、まずは煎り糠に。その後、大きなポリバケツを使って米ぬかの成分をアルコール抽出し、繊維の接着剤でその成分を靴下に塗布。 アンケートでは「足に滑らかさやツヤが出てきた」と多くの声が!米ぬか繊維の可能性を感じた瞬間でした。一方、「数回洗濯すると効果を感じなくなった」など課題も明らかに。そこでアンケートを手に紡績メーカーにかけあい、試行錯誤を繰り返して改良すること約3年。遂に米ぬか繊維が誕生しました。

日本の暮らしに寄り添い、美容や健康に親しまれてきた「米ぬか」。江戸時代には銭湯で使う「ぬか袋」として、日本美人の必需品とされてきました。現代でも横綱の綱づくりに使われ、麻を柔らかく艶やかに仕上げる役割を担っています。

そんな米ぬかは、玄米からわずか10%足らずしか採れません。しかし、その米ぬかにこそ、豊富な栄養成分が詰まっています。また、玄米を長期保存できるのも、米ぬかが守っているからこそ。そんなお米を包みこんできた「米ぬか」が、今度は私たち「人」を包みこみ、肌の悩みや思いに寄り添います。

米ぬか繊維「䋛-mai-」は、米ぬかに含まれる豊富な成分をレーヨンに練り込み(米ぬかレーヨン)、綿などの繊維と紡績した機能性素材です。以下のバックデータは「䋛-mai-」のメイン素材(綿・レーヨン素材)での試験結果です。

紫外線遮へい性と成分の持続性は米ぬかレーヨンで実施。様々な角度から保湿の検証を行う中で、以下の項目において有意差が見られました。

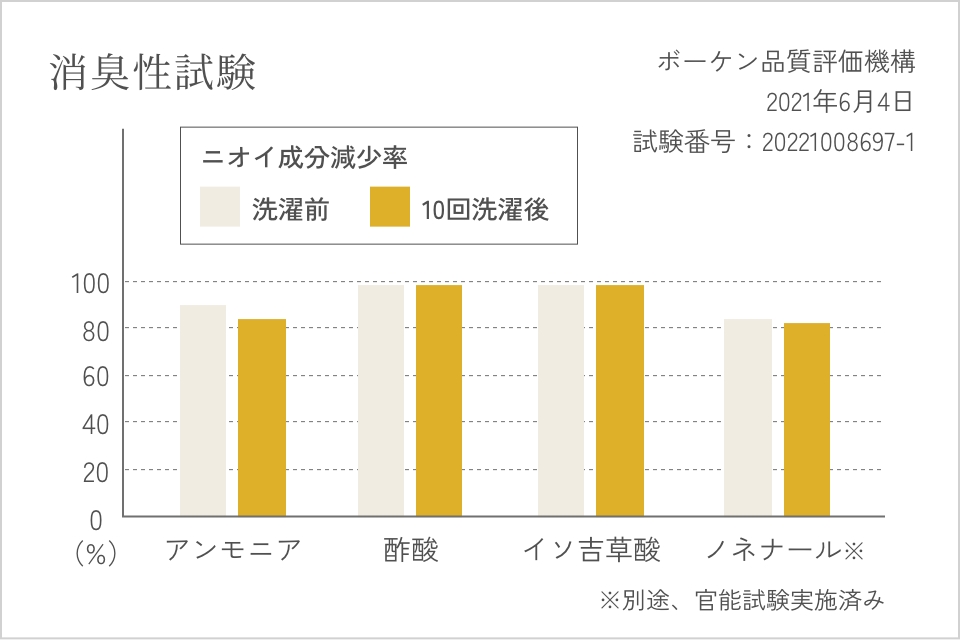

以下の4つのニオイに対して、消臭機能を確認しました。

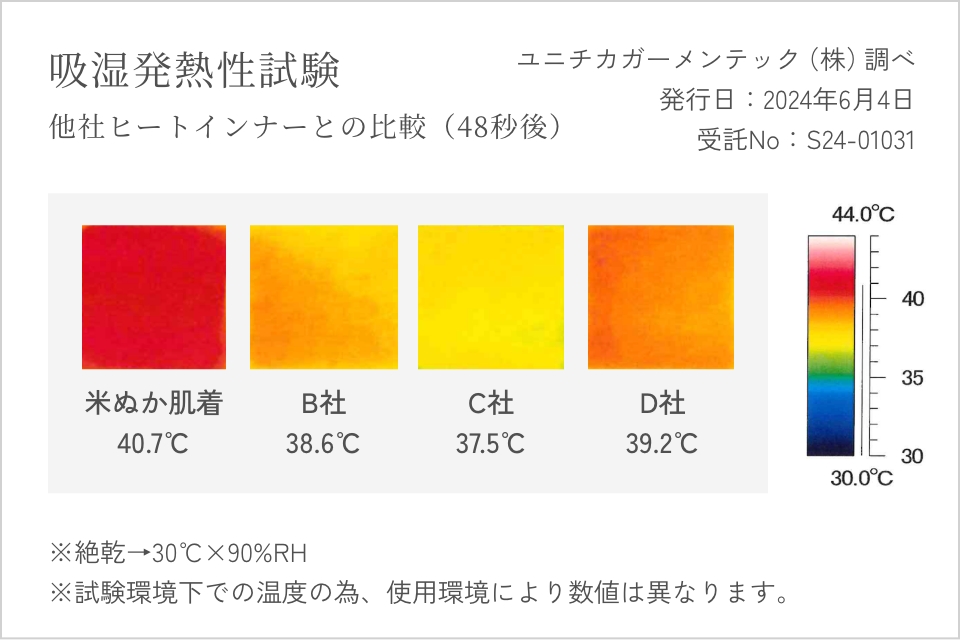

一般的なヒートインナー(複数)と比較し、吸湿発熱性に優れていることを確認しました。

吸湿発熱とは、皮膚から自然に放出される水蒸気(不感蒸泄)を繊維が吸着し、そのときに生まれる熱エネルギーによって、自然なぬくもりを感じられる仕組みです。

綿の生地と比較して、抗酸化性が高い生地であることを確認しました。

DPPHラジカル消去法試験(紫色の液体が薄くなる試験)において、綿よりも顕著に色の変化が見られました。

DPPHラジカルを除去する割合は、20分後に21%、4時間後に40%、20時間後に66%と、綿より高い数値を示しています。

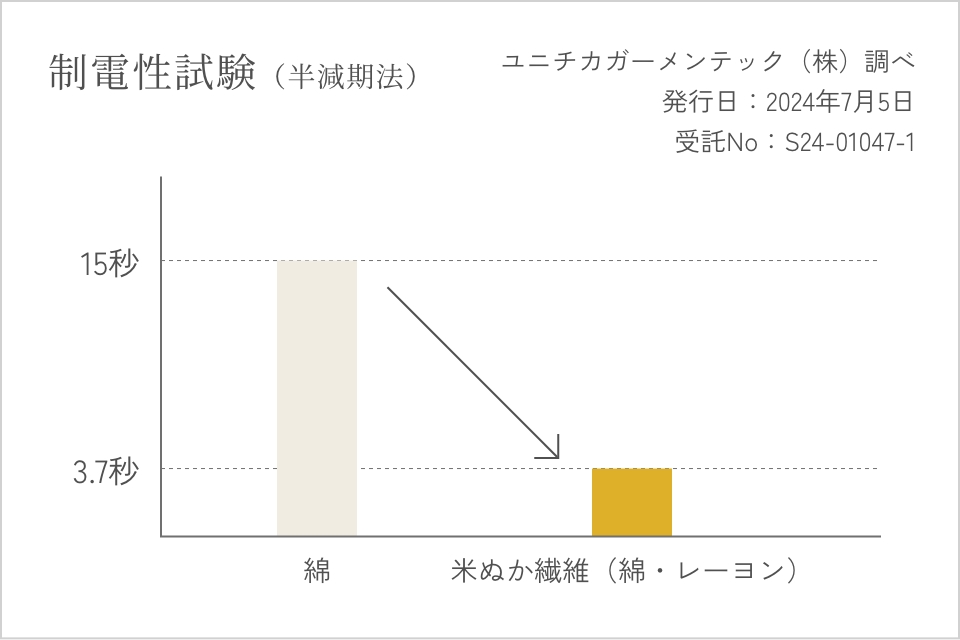

静電気がおきにくく、逃しやすい素材であることを確認しました。

帯電した電気が半分に減るまでの時間を測定する「半減期法」では、本素材が3.7秒、

綿は15秒と大きな差があり、綿よりも静電気をすばやく逃がす素材であることがわかりました。

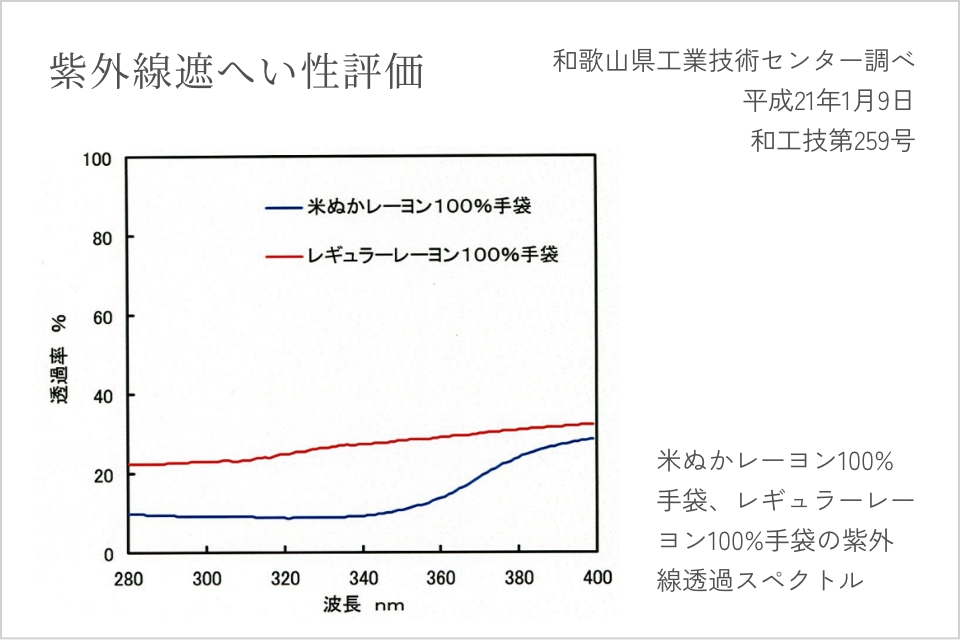

米ぬかに含まれる成分には、紫外線を吸収する性質があることが知られており、本素材は紫外線の遮へい性にも優れていることが確認されています。

※各商品での紫外線カット率を直接示すものではありません。紫外線カット率は、色や編み目の大きさなどの要素によっても変わります。

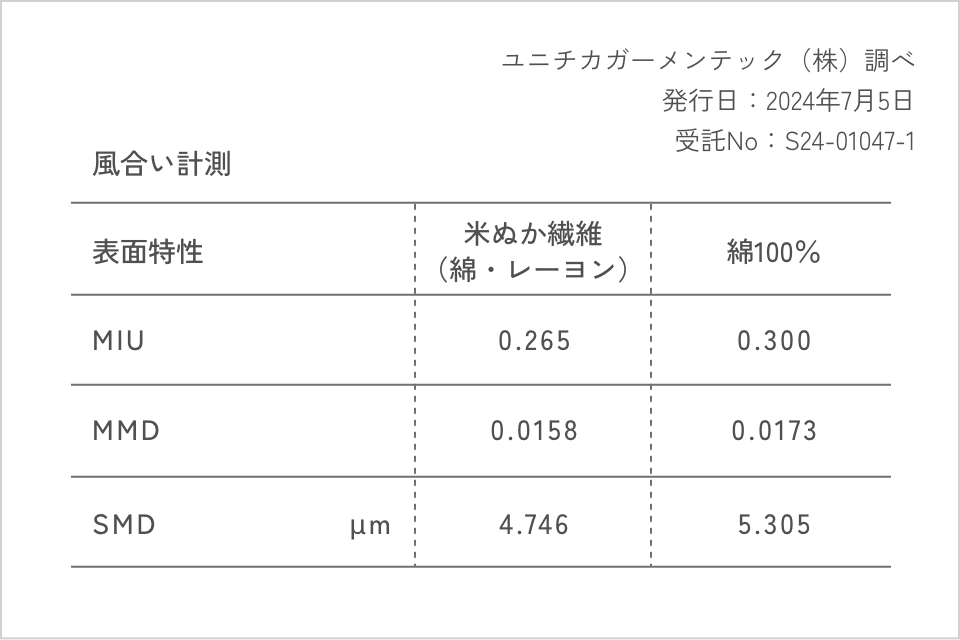

繊維の質感や肌ざわりを数値で評価する風合い試験(KES法)において、綿と比較して表面の摩擦が少なく、凹凸もなめらかであることを確認しました。肌に触れたときのやさしさと、しっとりとした滑らかさが特長です。

成分を表面に塗布するだけの「後加工」では、生地が硬くなったり、洗濯を繰り返すことで成分が剥がれてしまいます。

「䋛-mai-」は素材の特性を利用し、米ぬかの豊富な成分をレーヨンに練り込んでいる為、洗濯しても機能は持続します。50回の洗濯試験でも成分が持続することを確認しています。(和歌山県工業技術センター調べ)

「䋛-mai-」を使用した製品の多くは、世界トップレベルの安全な繊維製品の証「エコテックス®スタンダード100」の認証を取得しています。その中でも基準が厳しい「classⅠ」をクリアしており、赤ちゃんの肌にも安心して使えるやさしさです。

日本産業皮膚衛生協会にて、肌への安全性試験を実施しました。

綿・レーヨン素材で検証しました。米ぬかにはアレルギーの原因物質であるたんぱく質は含まれますが、繊維に練り込んである物質にはタンパク質は含まれておらず(検出限界以下)、理論上はアレルギーを発症することはありません。

※理論上の話であり、アレルギー発症の可能性が完全にゼロであるとは言い切れません。静電気がおきにくく、綿よりも滑らか。綿好きの方にも人気の素材です。

上質なタオルのようなやさしい肌ざわり。大切な人にそっと包まれるような心地よさです。

シャリ感があるけれど、滑らかな肌触り。さらっとさわやかな素材です。

ボリューム感のあるハイバルキー綿(アクリル)とウール、米ぬかレーヨンを組み合わせた、ぬくもりのある素材です。